「おことわりします」

なんて。

先輩は気持ちいいぐらいきっぱりと断ってくれる。

「あの・・・・まだ何も頼んでないんだけど」

「聞かなくてもだいたい見当はつきますよ。

どうせ、あのばか女のためになにかしてくれっていうんでしょう?」

不思議だ。

自分って、そんなに解りやすい顔をしているんだろうか?

「ああ、そうなんだけど それだけじゃないんだ。

事はみんなの命に関わるかもしれない」

はあ、と気のない返事。

だがここで引き下がるわけにはいかない。

「実はね、先輩。

翡翠にケーキの作り方を教えてやって欲しいんだ」

事の起こりは例によって、有彦の思いつきだった。

「なあ、遠野。今度のクリスマスの話だが 」

「ああ もうそんな時期なんだな」

去年までは有間の家でのクリスマス会 もちろん主役は都古ちゃんだ に参加するのが当たり前だったのですっかり忘れていた。

家族団欒の席は多少いづらくはあったのだが、俺がいないと都古ちゃんが不機嫌になるらしく、結局夜まで付き合うのが常だった。

今にして思うと、彼女もあれで俺のことを気にしてくれていたのかもしれない。

いまごろどうしているんだろうか 。

「どうせお前の事だから、誰か一人としっぽり、なんてワケにはいかないんだろう」

うひひひ、と気味の悪い声で嗤ってやがる。

「そういうお前はどうなんだ? 聖夜なんてガラでも無いと思うけど」

「わっはっは! ガラに合わせて生きるなんて、それこそオレのガラじゃないね。楽しく飲んで騒げる機会があるのに見逃すのはオロカモノというものだよ」

「それもそうか。

うん、今年は俺もヒマだから付き合えるよ。・・・・たぶんね」

ちょっと。

幾人かの美女やら美少女やらが脳裏に浮かんだが、気にしないことにした。

悔しいが、先程の有彦の発言は当を得ている。

「何? お前ヒマなのか? かわいそうになあ、この寒空に追い出されるなんて!」

「追い出されるって・・・何の話だよ」

「だって今年はお前んちでクリスマス会だろ? それに参加できないとは、また秋葉ちゃんを怒らせるような事をしたんだろう。哀れな奴め」

「 初耳だ」

少なくとも八年前の記憶にはクリスマス会なんてものは存在しなかった。

そもそも、屋敷の厳格な雰囲気と、クリスマス会というアットホームな言葉はどうにも結びつかない。まあ、洋風のパーティーだと考えれば確かにぴったりなのかもしれないが 、

「有彦、それ誰から聞いたんだ?」

「聞くも何も企画発起人はこのオレ様だ。

なにを隠そう、こないだ魚河岸で琥珀さんに会ってな。会場の提供をお願いしたら快く承諾してくれたってわけよ」

男子高校生の身で魚河岸なんかに行っているこの男も謎だが、いいのか琥珀さん?

秋葉に断りもなく 。

「まあ、お前もよかったら参加していいぞ! 当然、交換用のプレゼントを持ってくるのが参加条件だからな!」

有彦は楽しそうに笑うが、俺はどうにも嫌な予感がしてならなかった。

「秋葉。今度のクリスマスのことだけど 」

屋敷でパーティーなんて開いていいのか?

そう訊こうとした声は、氷のような視線でさえぎられた。

「兄さん。貴方の、差し金なんですか ?」

睨んでくるのは秋葉。

その横には、

「お帰り、志貴。遅いじゃないの」

なぜ居る?

「差し金って クリスマス会のか?」

「クリスマスはいいんです。どうせ私は学園の行事で空ける予定でしたし、私が留守の間に多少の羽目を外すことぐらいは大目に見ましょう。

問題は !」

ぎり、とアルクェイドをにらむ秋葉。

「そうそう、わたしの誕生日は12月25日っていうことになったから。

わたしの誕生パーティも一緒にできるね」

「ことになった、とはどういう言い草ですかっ!

そもそも塵芥から自然発生したような貴方に誕生パーティなど笑い話ですっ!

それをよりにもよってこの屋敷で開くとは・・・・!!」

アルクェイドの・・・・誕生日?

「おまえ、誕生日なんてあったのか?」

「あ。ひっどーい、志貴まで。わたしだって誕生日の一つや二つ、あってもいいじゃないの」

「いや、普通二つは無いけどな。

で、12月25日にした根拠はなんなんだ?」

「う〜ん、大した意味はないんだけどね。

志貴の友達の、有彦? 彼が薦めてくれたのよ。

話せば長くなるんだけど・・・・・・」

「いや、いい。話さなくて」

あの男。一度とっくりと説諭してやらねばなるまい。

「で、クリスマス会兼アルクェイドのお誕生日会か」

「私は許可していませんよ・・・・!!」

ますます口を尖らせる秋葉。

まずい。

ここまで不機嫌な秋葉は まあ週に一度ぐらいは見てるような気もするが。

「いいじゃない。妹は留守なんでしょ? あとはわたしと志貴に任せて、学校で番でも張ってなさいよ」

「そんなわけにはいきません! どうあっても貴方が屋敷に来るというのなら、私もここに残りますっ」

と、そこへ、

「まあ。それじゃあ、全員揃ってパーティですね〜」

のほほん、といい感じに水をさしてくれる琥珀さんがありがたい。

「また琥珀さんのご馳走が食べられるんだな。手伝いならいくらでも言ってくれよ」

「むっ。兄さん、そんなにパーティが楽しみですか」

うっ。ちょっと露骨に話を逸らしすぎたか。

秋葉の矛先がこちらに向いてくる。

「いいじゃないか。お前だって基本的にお祭りは好きだろう?

有彦じゃないけど、楽しく飲んで騒げるのはやっぱりいいことだぞ。それとも秋葉はパーティが嫌か?」

「いいえ。好きです、けど・・・・」

「あ。わたしバースディケーキが食べてみたいな〜! あの真っ白で綺麗なやつ!

ね、琥珀。お願いしてもいい?」

・・・・一度下がった秋葉の眉が再び吊り上がっていく。

アルクェイドの奴、わかってやってるとしか思えないぞ。

「琥珀!! こんな人にケーキなど作って差し上げる必要はありません!!

どうせ味覚なんて解りっこないんですから、食器洗いのスポンジで十分です!!」

「何よ。妹だって似たようなものじゃないの?

血の滴るステーキでもしゃぶっていれば満足なんでしょう?」

ぶちぶちという音。

ああ、秋葉のヘアバンドが千切れとびそうだ・・・・。

この師走の忙しい時期に屋敷半壊という事態だけは回避したい。

なんとかならないのか?

どこかに救いの手は・・・・?

「志貴さま よろしければ、わたしがケーキをお作りしましょうか?」

まて。

ここが思案のしどころだぞ、遠野志貴。

先生も言っていたじゃないか。

『ピンチの時は落ち着いて、それからよく考えること』

・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・ウメケーキはいやだ。

翡翠をみると、微かに頬が上気している。

それもそうか。翡翠が自分から料理をしたいだなんて滅多なことではない。相応の覚悟の上での発言なのだろう。できれば、その気持ちを応援してやりたい。

しかし、ホットケーキすら満足に作れない翡翠がバースディケーキとはあまりに無謀すぎはしないか。その犠牲となる人々(主に俺)を考えると、心を鬼にしてでも止めたほうがいいのではないか・・・・?

よし、ここは 、

「いいでしょう。

アルクェイドさんのバースディケーキは翡翠に任せます」

何ィーーーーーッ!?

秋葉のヤツ なんだ、その悪魔的笑みはっ?

アルクェイドが翡翠のケーキを食べるシーンを想像しているのか?

歪んでしまった妹の情念を正視できなくて、思わず視線を逸らす。

「そう。じゃあお願いするね、翡翠」

一方のアルクェイドも嬉しそうだ。

翡翠の料理の腕を知らないのだから当然だが・・・。

疑うことを知らない無垢な吸血姫を正視できなくて、視線を逸らす。

「頑張ってね、翡翠ちゃん。姉さん、応援してるから」

琥珀さん、手伝おうとは言ってくれないんだね・・・・・。

「ありがとう姉さん。わたし、一人でも頑張ってみるわ」

翡翠、そんなトドメを刺すようなことを・・・・・。

手と手を取り合う姉妹の姿を正視できなくて、視線を逸らす。

とうとう後ろを向いてしまった。

決して逃げ出そうと思ったわけではないのだが、

「ところで志貴さま。確認していませんでしたが、もちろん当日は出席なさいますね?」

うう・・・いまさら知らなかったことにはできないみたいだ・・・。

「 というわけなんですよ、先輩」

事の経緯を聞き終わったシエル先輩は、ふうー、と長いため息をついた。

「それで、わたしにどうしろと?」

「翡翠も一人でやるって言いきった手前、琥珀さんには相談しにくいと思うんですよ。

かといって、俺もケーキの作り方なんてさっぱりわからないし。

だからパティシエの卵である先輩に、的確で都合のいいアドバイスを貰って明るい未来を確保したいなぁと」

「・・・・だいぶ追い詰められているみたいですね、遠野くん」

「たのむよ、先輩。先輩だって招待されてるんだから他人事じゃないんですよ?」

「・・・・・・・・・・・・・・」

「それに、俺、先輩の作ったケーキも食べてみたいし」

「・・・・・・・・・・・・・・」

しばらくむっつりしていた先輩だったが、やがて、

「ふふっ」

と相好を崩してくれた。

「解りました。遠野くんに恩を売っておくのも悪くありませんしね。

あのあーぱー猫娘のバースディケーキというのが気に入りませんが、ここはノせられておいてあげましょう」

「ありがとう、先輩!! 助かったよ!」

「じゃあ、さっそく今日からでも遠野くんのお屋敷のほうに行きましょうか」

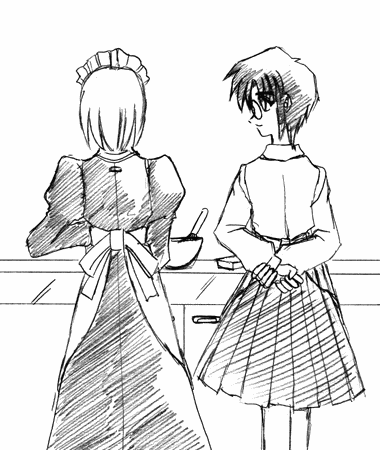

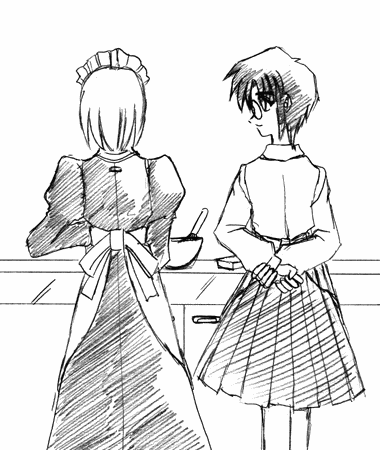

「・・・・・そう、粉は最低2回はふるって下さい。

ここで手をかけるだけ、仕上がりがまったく違ってきますから」

先輩と翡翠は、どうやらうまくいっているみたいだ。

もともとシエル先輩は説明好きな人だし、翡翠も 妙に頑固なところは有るものの、基本的には素直だし。

そういえばこの二人、音楽の趣味も似ているんだっけ。

「まあ、五人のヒロインのうち、一番利害がぶつからないペアだしね」

などと意味不明な発言が口をつくのも余裕のあらわれだろう。

一時はどうなることかと心配したけど、なんとか光明が見えてきた。

先輩も、仮にもパティシエを目指す人なら『カレーケーキ』なんてとんでもないオチはつけるまい。

うん。やっと当日が楽しみだと思えるようになってきたぞ。

「 くそ。アルクェイドのやつ、余計な知識ばっかり増えやがって」

屋敷へ続く坂道を一気に駆け登る。

手にした袋には、買ってきたばかりの大きなロウソク。

「さすがに八百本のロウソクは諦めてくれたけど」

ちなみに、アルクェイドは今年で八百と18歳(ということに決めたらしい)。

琥珀さんがケーキ用ロウソクを用意してくれていたのでそれを18本と、大きめのロウソク8本を用意することで、なんとか説得に成功した。

「ま、今日の主役のお姫さまなんだから、多少のわがままはきいてやらないといけないな。

それに 」

正直、あいつの喜ぶ顔を見たいという気持ちもあるし。

「あれ?」

門をくぐったところで違和感を覚えた。

屋敷に異常はない。

なのに。なぜだろう。

今ではすっかり馴染みとなってしまった『死』の気配が漂っているのは。

気配は玄関に入って、ますます強くなる。

なんなんだ、一体?

走ってきた、というだけでは説明の付かない動悸。

脊髄に氷柱を押しあてられるような悪寒。

不安に耐えきれずにメガネをずらした。

パーティ会場である居間に入る。

なんてことだ。

居間に異常はない。

テーブルも、並んだ料理も、元のまま。

だが。

それを取り巻く人間の体にのみ、夥しい『線』がのたくっているのは。

わけが、わからない。

わからない、なりに、できる、ことは 、

『線』はまるである物体から、皆の体に伸びているように見える。

その中心にある物体を。

瞬く間に 誰何の暇も与えず ナイフで なぞった。

刺し、

切り、

通し、

走らせ、

ざっくざっくに切断し、

バースディケーキを、十七個に『解体』した。

「終わったのか・・・・・?」

みんなの体の『線』はいつも通りに戻っている。

もちろん、殺したって死なないようなヤツらばかりとはいえ、『線』が全くないわけじゃない。

それでも先程の異常を考えれば、安心できるレベルだ。

心底、安堵した。

これでみんなを救えたのなら、

『結局、それがやりたかっただけかーーーーーーーーーーーーーーーーーっ!!!』

という全員ツッコミを後頭部に受けて意識が遠のくぐらいのことは、まあ、許せるんじゃないだろうか 。

「もうっ! 結局、ロウソクを立てられなかったじゃないの」

これ以上ないぐらい綺麗な切断面を見せているケーキを取り分けながら、文句を言うアルクェイド。

「まあまあ。遠野くんに悪気があったワケじゃありません」

「そうです。むしろ、兄さんに命を救われた事になるんですから」

と、無い胸を撫で下ろす秋葉。

あの後。

さすがにアルクェイドと先輩は事情を察してくれたらしく、みんなに説明してくれていたようだ。

曰く 、

俺の『眼』には、『死』だけでなく、時にはその要因が映ることがある。

そして、その要因だけを『殺害』することも。

俺の体内に入った弓塚の『血』だけを排除したときの要領だ。

今回、ケーキはバラバラになってしまったが『死』んだのはその要因のみ。つまり、ケーキに内包された『死』を排除したわけで 、

「いや、そもそも『死』を内包したケーキって何なんだ。

翡翠、なにか変わった材料でも使ったのか?」

翡翠はさすがにしょんぼりしているようだが、こればかりは訊かないわけにはいかない。

「・・・・・・姉さんの菜園からいい匂いがしていたので、香り付けに。

あのトゲの生えた、赤と青のまだら模様の果実です」

使うな、そんなもの。

「ああ、あれは食べればたちどころに死にいたりますねー。志貴さん、よく気づいてくれました」

植えるな、そんなもの。

「で、先輩?」

はい? と、少しひきつった笑顔で返事が返る。

「翡翠の料理を監督してくれてたんじゃないんですか?」

「それが、その・・・・わたし、説明しだすと止まらないんです」

「よく知ってるよ。それで?」

「説明してるうちに、それに夢中になりすぎるというか、まわりが見えなくなるというか、その、いろいろとあるわけでして・・・・・・」

ごにょごにょとぼかしてしまう。

「翡翠のほうは?」

「申し訳ありません。シエル様はご熱心に説明してくださっていたのですが 」

聞いている余裕がありませんでした、と翡翠。

・・・・・・てっきりこの二人はうまくいっているものだと思っていたが、実はぜんぜん噛み合っていなかったというわけか。

これは、ある意味俺の責任かもしれない。

「まあいいじゃねえか、遠野! もうこのケーキを食べても死ぬことはなくなったんだろう?

だったらさっさと食おうぜ。お姫さまがお待ちかねだぞ」

見ると確かに。

アルクェイドは、もう待ちきれないといった風情でそわそわしている。

「そうだな。みんな、ケーキは・・・・十七個もあるんだから行き渡ってるか。

それじゃあ・・・・いただきまーす」

『いただきまーす!!』

俺の『眼』には、『死』だけでなく、時にはその要因が映ることがある。

そして、その要因だけを『殺害』することも。

俺の体内に入った弓塚の『血』だけを排除したときの要領だ。

今回、ケーキはバラバラになってしまったが『死』んだのはその要因のみ。つまり、ケーキに内包された『死』を排除したわけで 、

決して。

味とか、そういったモノに影響を及ぼしてはいない。

口にする直前、それに思い至った者と失念していた者の間で大きく運命が分かれたことは、いまさら語ることでもないだろう。

<Fin>

はい、お楽しみいただけたでしょうか?

SS(サイドストーリー)っていうのははじめて書いてみましたが、難しいもんですね〜。

ずーるずると、伸びる伸びる。

行き当たりばったりで書くもんじゃないですね。

素人物書きには多いのかもしれませんが、今回はいくつかのフレーズが先に思いついていて、それを無理やりつなぎ合わせたような作りになっています。

おかげで全体のテーマというか、何の話だったのか解らなくなってますね。

(ごめんよ、アルクェイド・・・・)

でも、「月姫」の表現をできるだけマネしようと意識したおかげで、文体はそれほど大きく崩れなかったのがせめてもの救い。

やはり「月姫」は偉大です!

というわけで、お付き合いありがとうございました。

拙い文章でしたが、作者の苦心のさまも併せて楽しんでいただければ幸いです。